親知らずは必ず生える?

生えた時は抜いた方が良い?親知らずの疑問を解決!

はじめに

「親知らず」という言葉は、一度は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。永久歯の中で最後に生えてくる歯(第三大臼歯)として知られていますが、必ずしも全員が生えるわけではありません。また、生え方によっては様々なトラブルを引き起こす可能性もあります。今回は、そんな親知らずについて、詳しく解説していきます。

目次

1.親知らずとは?

親知らずは、正式には「第三大臼歯」と呼ばれ、永久歯の中で最も奥に位置する歯です。遺伝的要因が大きく関与しており、稀に人類の進化の過程で親知らずが退化しているケースもあります。

一般的に10代後半から20代にかけて生えてくることが多いです。この時期に一番奥の歯(第二大臼歯)の後ろの歯肉に圧迫感や、不快感がある場合は親知らずが生え始めている可能性があります。生える時期には個人差があり、30代40代になってから生えてくる場合もありますし、生涯生えない人もいます。

完全に萌出するまでには数年かかることも珍しくありません。

2.親知らずと呼ばれる理由

- 親に知られることなく生えてくるため: 子どもの頃に生え替わる歯とは異なり、親元を離れてから生えることが多いことから、親が歯の生えはじめを知らないことがその由来と言われています。

- 寿命が短かった時代に、親が亡くなっている頃に生えてくる歯だったため: 昔は現代と比べ人間の寿命が短く、この歯が生える頃には親が亡くなっていることが多かったことから、「親知らず」と呼ばれるようになったという説もあります。

3.親知らずは全ての人に必要?

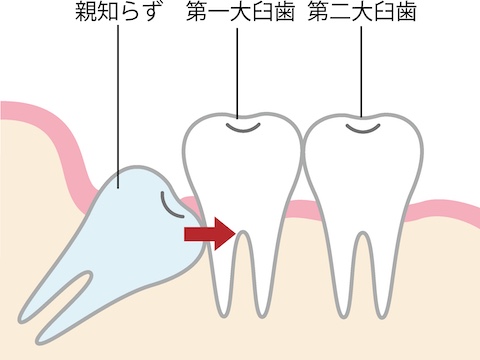

一般的には、多くの人が一本以上の親知らずがあるといわれていますが、現代人の顎の骨が小さくなったため、生えるスペースがないことが多く、完全に生えそろわないまま埋まってしまったり、斜めに生えてきたりすることが多いです。そのため、必ずしも全ての人のために必要な歯ではありません。

4.親知らずのメリット・デメリット

メリット

- 咀嚼を助ける: 正しく生えている場合は、他の歯と同様に咀嚼を助ける働きがあります。

- 移植の可能性: 他の歯を失った場合に親知らずを移植して使える場合があります。

デメリット

- 歯周病の原因: 歯ぐきに覆われて完全に生えきらない場合、歯垢(プラーク)や食べかすが溜まりやすく、歯周病の原因となることがあります。

- 虫歯の原因: 一番奥歯なので歯ブラシが当たりづらく虫歯になりやすくなります。手前の歯(第二大臼歯)も虫歯になる可能性が高いです。

- 痛み: 生えてくる際に痛みを伴うことがあります。

- 隣接する歯への悪影響: 斜めに生えてきたり、埋まっている場合、隣接する歯を押し出してしまい、歯並びを悪くしたり、虫歯の原因となったりすることがあります。

- 顎の骨への影響: 埋まっている親知らずが原因で、顎の骨に嚢胞(のうほう)が形成されることがあります。

親知らずが問題を引き起こさない場合、治療や抜歯の必要はありません。デメリットで挙げた症状が現れた場合は、かかりつけの歯医者に相談することが推奨されます。

親知らずの抜歯を決定する前に

抜歯を決定する前には、以下の点を検討することが重要です。

- 1. 歯科医師の診断: 全体的なレントゲン検査や必要であれば歯科用CTを用いて歯の生え方や神経との位置関係などをしっかりと把握し、診断が必要です。

- 2. セカンドオピニオン: 不安な場合は別の歯科医師の意見を求めることも有効です。

- 3. 症状の程度: 実際の不快感や症状の程度によって抜歯の必要性が変わります。

5.抜歯のメリットとデメリット

メリット

- 痛みや歯周病や虫歯のリスクを排除・減らすことができる。

- 歯並びや噛み合わせの問題を予防できる。

- 口腔内衛生を維持しやすくなる。

デメリット

- 抜歯は外科的な処置であり、一時的な痛みや腫れが伴う。

(難抜歯の場合や患者様の状態によって全身麻酔を使用する場合もある。) - 稀に隣接する神経を損傷するリスクがある。

- 回復には数日から1週間の時間が必要。

6.上顎と下顎で抜歯の大変さ(難しさ)が違う

親知らずの抜歯は、上顎と下顎で難易度が異なります。一般的に、下顎の親知らずの方が抜歯の難易度が高いと言われています。

なぜ下顎の親知らずの方が難しいのか?

- 神経や血管との位置関係: 下顎には、唇や顎の感覚を司る下歯槽(かしそう)神経が通っており、親知らずの根が神経に近接している場合、抜歯中に神経を傷つけてしまうリスクがあります。

- 骨の硬さ: 下顎の骨は上顎の骨よりも硬く、骨を削る際に時間がかかることがあります。

- 生え方: 下顎の親知らずは、横向きに生えていたり、骨の中に埋もれていたりするケースが多く、抜歯が複雑になりがちです。

上顎の親知らずは?

上顎の親知らずは、下顎に比べて骨が薄く、神経も比較的浅いため、抜歯が比較的容易に行えることが多いです。ただし、上顎洞と呼ばれる空洞に歯根が入り込んでいる場合や、他の歯の根と癒合している場合は、難易度が上がることもあります。

以上のことから上顎より下顎の方が、歯肉を切開したり骨を削ったり大がかりになることが多いため、抜歯後に腫れや痛みが出やすいのも下顎の親知らずを抜いた場合が多いです。

抜歯の難易度に影響するその他の要素

- 親知らずの生え方: まっすぐ生えているか、斜めや横向きに生えているか。

- 埋まっている深さ: 骨の中にどの程度埋まっているか。

- 歯の根の形: 歯の根が曲がっていたり、分岐していたりする場合。

- 周囲の骨の状態: 骨が硬い、薄い、炎症があるなど。

難易度による抜歯時間

- 簡単な場合: 10分~30分程度

- 難しい場合: 30分~1時間以上

※あくまで目安なので実際の歯の状況により変わっていきます。

7.親知らずの抜歯費用

親知らずの抜歯費用は、生え方や埋まっている深さ、必要な処置などによって大きく異なります。一般的に、保険適用内で行うことができますが、以下の要因によって費用が変動します。

- 親知らずの状態: まっすぐ生えているか、斜めになっているか、骨に埋まっているかなど、生え方によって難易度が異なり、費用も変わってきます。

- 必要な処置: 骨を削ったり、歯を分割したりする必要がある場合、追加の費用がかかることがあります。

- 病院や地域: 病院や地域によっても費用は異なります。

費用の目安(3割負担の場合)

- 簡単な抜歯: 2,000円~5,000円程度

- 骨を削る必要がある場合: 5,000円~10,000円程度

- 難抜歯: 10,000円以上

上記はあくまで目安であり、実際の費用は歯科医院によって異なります。

抜歯処置( 麻酔・歯の切除・歯肉の切開など)と薬代(痛み止め・抗生物質など)が含まれています。

費用に含まれないもの

歯科用CTの費用: 親知らずの抜歯のときには主に口全体を見ることができる「パノラマレントゲン」を撮影します。費用は1,500円程度です。しかし、親知らずが深くにあったり、大きな神経の近くにある場合は歯科用CTを使用し、抜歯後に異常が出ないか安全を確認してから抜歯をします。完全に歯肉に埋まっている埋伏歯の抜歯では、歯科用CTを用いることで余分に切開したり骨を削ったりせずに抜歯ができます。それにより痛みや腫れをできるかぎり抑え、患者さんの心身の負担も軽減された治療が可能になります。歯科用CTでの撮影費用は3,000円程度です。

8.親知らずの抜歯後の注意事項や食事

抜歯直後から24時間

- 安静: なるべく安静にし、激しい運動や重いものを持ち上げることは避けましょう。

- 出血: ガーゼで患部を圧迫し、出血を止めてください。

- 食事: 麻酔が切れるまでは食事を控え、切れてからは柔らかいものを少量ずつ食べましょう。

- 口をゆすぐ: 患部を刺激しないように、うがいは控えましょう。

抜歯後24時間以降

- 食事: 徐々に固形の食事に戻していきましょう。ただし、硬いものや熱いものは避け、歯肉を傷つけないように注意しましょう。

- 口腔ケア: 歯ブラシは患部を避けて優しく磨きましょう。

- アルコール・タバコ: 傷口の治りを遅らせるため、控えるようにしましょう。

- 運動: 軽い運動から徐々に再開しましょう。

食事の注意点

- 柔らかいもの: お粥、うどん、豆腐、ヨーグルトなど

- 温かいもの: 熱すぎない温かいスープや飲み物

- 刺激の少ないもの: 塩辛いもの、辛いもの、酸っぱいものは避けましょう。

- 繊維が多いもの: 葉野菜などは、傷口に詰まりやすいため、細かく切って食べましょう。

- 硬いもの: 骨付き肉、揚げ物、ナッツ類などは避けましょう。

その他

- 痛み: 痛みがある場合は、処方された痛み止めを服用しましょう。

- 腫れ: 腫れがひどい場合は、歯科医に相談しましょう。

- 感染: 発熱や強い痛み、腫れが続く場合は、感染している可能性がありますので、すぐに歯科医に相談しましょう。

9.親知らずの治療におすすめの歯科医院

親知らずの治療は、口腔外科の専門医がいる歯科医院で行うことがおすすめです。口腔外科の専門医は、親知らずの抜歯に豊富な経験があり、難しい症例でも大学病院に転院せずに抜歯が対応できる場合があります。

10.まとめ

親知らずが生えるかどうか、またその対処方法は個々の状況によって異なります。問題がなければそのままで良い場合もありますが、痛みや他の歯への影響がある場合は抜歯が適切な選択となることがあります。定期的な歯科検診で状態をチェックし、親知らずに関して疑問や不安がある場合は、歯科医師と相談して適切な治療を受けることが大切です。

-

ご予約

さくら会ではなるべく患者様をお待たせしないよう、ご予約優先制となっております。 ※ネット予約は初診の方限定です。

-

来院

初診の方は問診票記入の為にご予約時間より10~15分程度早くご来院をお願いしております。 また、保険証・医療券・お薬手帳などをお持ちいただき、受付にてご提示ください。

-

カウンセリング

最初は現在お口の気になる症状などを担当スタッフがお聞きいたします。お悩みやご相談がある方はお気軽にご相談ください。伺ったお話をもとに治療計画を作成いたします。わからないことがある方は、ご質問もしていただけます。

-

診療

初めての方は、まずレントゲン撮影と検診を行います。 その後、衛生士による口腔内のお掃除をさせていただく場合もあれば、痛みや腫れがある場合は症状が和らぐよう処置をさせていただく場合もございます。

-

お会計

処置終了後、そのまま次回のご予約をお取りします。新しい診察券をお渡しいたしますので、次回はそちらを受付までお持ちいただきます。お会計を受付もしくは自動精算機で済ませてお帰りください。